“本物の醤油”をつくるため、

日々醤油づくりに哲学した先代 井上平祐が残した

醤油は単なる旨味調味料ではない。

元来、醸造は微生物が自らの生命をまっとうするために作り出す

貴重な生命物質を利用させていただくという先祖の遺産である。

という考えに基づき、

蔵に住み着く微生物たちの邪魔をしないよう人がサポートし、

長期間熟成、天然醸造にこだわって丁寧な醤油づくりを心がけています。

醸造職人として生きた先代 井上平祐

“本物の醤油”をつくるため、

日々醤油づくりに哲学した先代 井上平祐が残した

醤油は単なる旨味調味料ではない。

元来、醸造は微生物が自らの生命をまっとうするために作り出す

貴重な生命物質を利用させていただくという先祖の遺産である。

という考えに基づき、

蔵に住み着く微生物たちの邪魔をしないよう人がサポートし、

長期間熟成、天然醸造にこだわって丁寧な醤油づくりを心がけています。

醸造職人として生きた先代 井上平祐

醤油は、大豆、小麦、塩からつくられます。

井上本店では、穀物原料は国産のものを使用しています。

原料の処理から製麹、仕込み、発酵、熟成、圧搾までの醸造の全工程を自社で行っております。

当たり前のことのように思われるかもしれませんが、

実は、1960年代に施行された中小企業近代化促進法に基づき、

全国のほとんどの地域では、圧搾までの工程を地域の醤油メーカーの共同工場で行うようになりました。

しかし、奈良県の醤油生産者は、この計画に賛同せず、

昔ながらの醸造を続け、酵母菌を守り継ぎ続けてきたため、

それぞれの醤油蔵の独自性が失われておらず、

今でも蔵によって違った醤油が生産され続けております。

炒って砕いた小麦と蒸した大豆に種麹を丁寧に混ぜ合わせます。

その後、温度と湿度を管理した麹室で麹菌を成長させます。

麹づくりは温度と湿度の管理に非常に気をつかいます。

2~3月の醤油の仕込み時期はつきっきり作業が続きます。

ゆっくりと時間をかけ、発酵、熟成されます。(2年間)

熟成中は撹拌により微生物の活動をサポートします。

熟成を終えた諸味を布で包み、圧力をかけ、絞っていきます。

この液体は「生醤油」「生揚醤油」と呼ばれます。

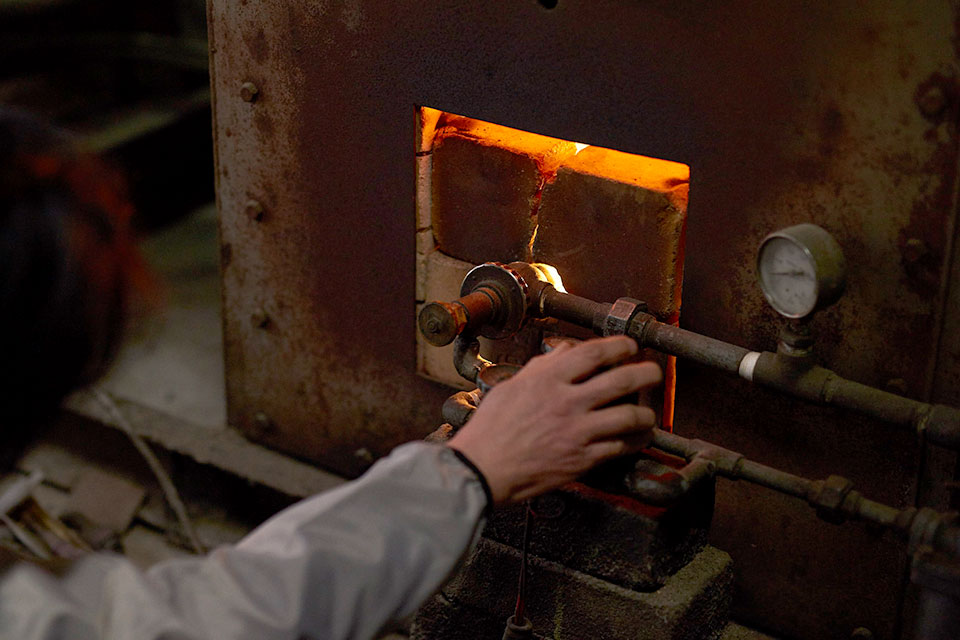

絞られた「生揚醤油」に熱を加え、殺菌することで微生物の活動を止め、

同時に色・香り・味を整え、容器に充填され、醤油として完成します。

井上本店では、

昔ながらの製法による醤油づくりを続けてきましたが、

「微生物の邪魔をしない」範囲で様々な専用設備を導入しております。

中でも、ストレートつゆの製造にも対応した充填設備と原料や醤油の検査が行える分析室は

小規模生産者としては、珍しいものですが、

「自分たちが食べて美味しいと感じるものを造る」ために必要なものとして、完備しております。

充填設備は毎回バラして、隅々まで洗浄します。

一般的に外部に依頼することが多い検査や分析も自前で行っています。

また、環境への取り組みとして、

圧搾時の「醤油粕」は畜産用飼料や堆肥に加工して使われ、

通常は産業廃棄物として捨てられる生揚醤油から分離した「油」も

小麦を炒る機械の燃料として再利用しています。

醤油を絞った後に残る醤油粕も無駄にはしません。

捨てられてしまうはずだったものも少し手間をかけることで

余すことなく利用できるものへと変わります。